前回はこちら

2019年8月11日、温泉津での濃厚な一日を過ごした翌朝、さらに西方へ。本日の宿、山口県 湯田温泉を目指します。その道中、立ち寄ったのが島根県 津和野町。実際行くまでは山口県だと思い込んでいた場所。島根県と山口県の県境の街でもあります。

SLが行きつく街

場所はこのあたりです。

こじんまりしながらも、賑わいを見せています。というのも

JRが運行するSLやまぐち号、その終点がこの津和野の街なのです。SLが国内で定期運航を終えた1975年。そのおよそ4年後に運転を開始し、SL動態保存の先駆けとなった歴史ある列車です。2019年の今年で、運行開始から40年のようですね。

絵に描いたような田舎のローカル駅。たらこ列車が映えます。と、しばらく待っていると・・・

老若男女問わず、その視線を集めるやまぐち号。夜行列車のようにやって来るとホームの雰囲気が変わる列車がいくつかありますが、このやまぐち号の存在感はすごいですよ。

夜行列車が絶滅に瀕する今日、この賑わいはなかなか見られない光景です。羨ましがる大人(私)の視線を浴びながら、

SLからたくさんの子どもたちが降りてきます。さて、このあとはSLに負けじ劣らず魅力的な津和野の街並みを見ていきますよ。

心地よいサイズ感の家屋がならびます。

非電化区間、特に拠点駅の空の広さは豊かな気持ちにさせてくれます。そんなことを思いながら、駅南側にある踏切を渡り、津和野を語る上で欠かせないある人物の下へ向かいます。

舞姫 高瀬舟 山椒大夫

これは難読なお名前ですね。津和野藩の菩提寺だった歴史と格式のある永明寺さんです。

菩提寺とは、お寺がある藩の藩主やその一族が祀られることとなっていたお寺をさします。徳川家だと増上寺や寛永寺との繋がりが有名ですが、そんなイメージをしてもらえれば良いのではないでしょうか。

坂道を少し登り、門をくぐった先には

おおおおおお!

木々に囲まれた人気のない空間に、腰を据えるように巨大な建物群が佇みます。

奥に見える茅葺屋根の本堂は、1700年代に建てられたものだそうですが、茅葺の本堂自体が珍しいですよね。この伽藍を見にここへ参ったわけではなかったので、不意を突かれました。これぞ旅の醍醐味。目的は・・

蝉時雨を浴びるこの墓地にありました。

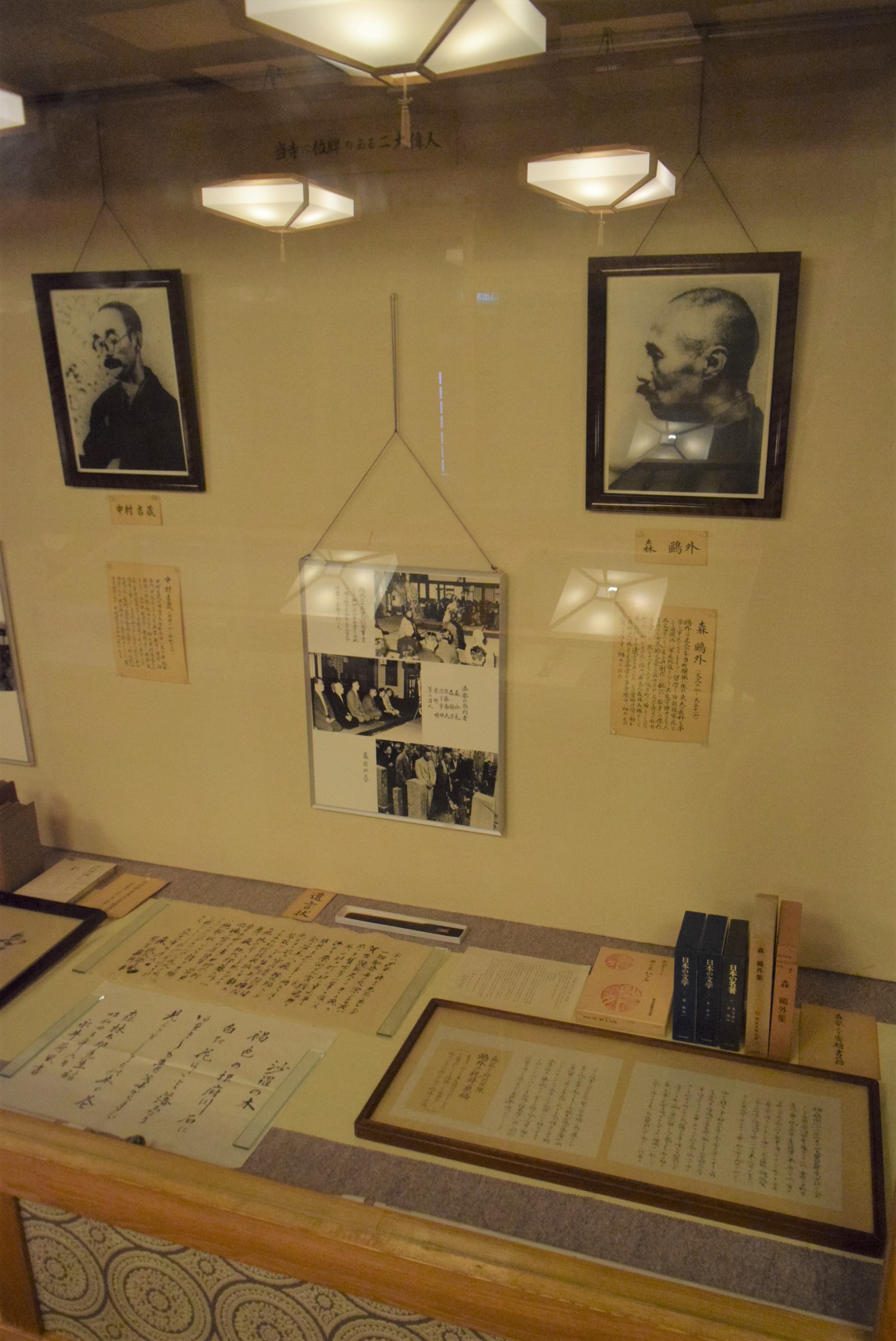

森 林太郎、、この名前を知る人は少ないかもしれません。

彼はまたの名を森 鴎外と言いました。そう、明治の文豪で軍医でもあった森鴎外です。鴎外は、1862年に生まれ、10歳で上京した後、ふるさと津和野に帰ることはなかったようです。上京後しばらくして、今の東京大学医学部へ年齢を偽り入学します。ただ、これが困ったことに2歳逆サバしての入学、つまり飛び級なんですね。

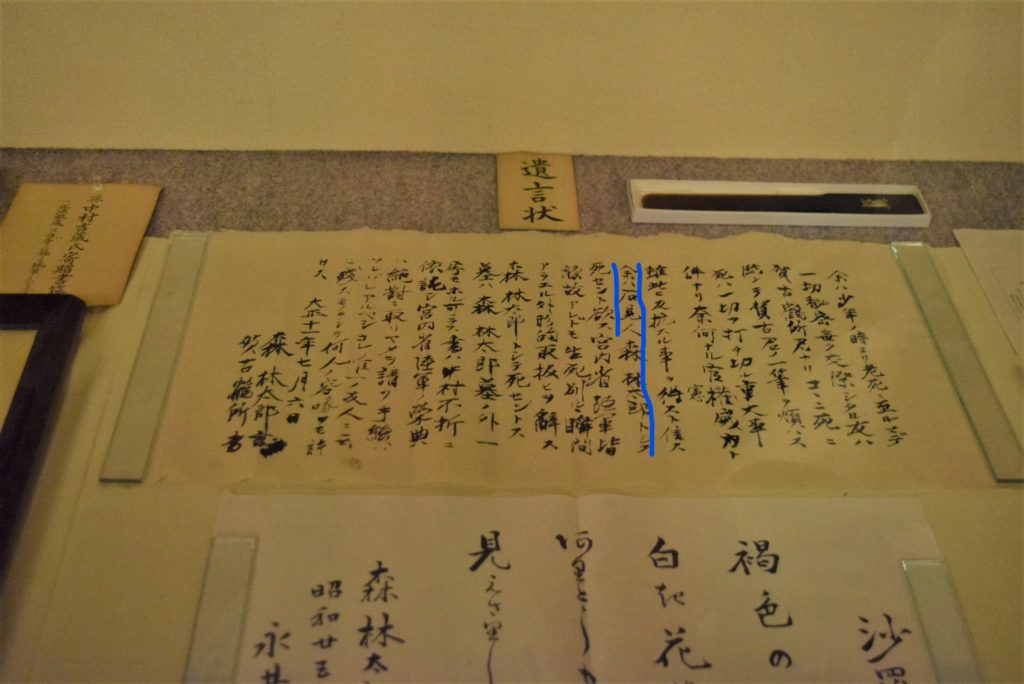

それほど優秀だった鴎外は、日清・日露と従軍し、軍医のトップにまで上り詰めます。一方で、メスでなく筆を持たせてみると、これまたいい文章を書くもんで、『舞姫』『高瀬舟』等の今日にも残る名作を書き上げます。そのようにして栄華を極めた鴎外です。1922年60歳で亡くなりますが、その最期の言葉が非常に印象的なのでご紹介させていただきます。

彼が最期に思い描いたのは幼少期を過ごした故郷 津和野の景色だったのでしょうか。彼の経歴は多くの人の羨望の的となり、相応の評価をされました。ただ、そのような評価・扱いは彼が死に向かう中で意味を持つものではなかったということでしょうか。

世俗に足を置くことを望んだ彼の人間的な一面が、今なお人々の心を掴むのだと感じました。

立派であります。下手な改修はされてはいないものの、手入れがされており、心地よい空間となっています。

拝観料を支払い、中に入れていただきました。近頃は、観光地の著名な寺院よりも、純粋に寺院として機能している方に心が動くことが増えてきた気がします。少し歳を重ねてしまったのでしょうか。本堂の奥には、小さな資料館がありまして

レプリカなんでしょうが、ネットで明朝体のものを読むより感じるものがあります。

いい街に、いい水路

城下町として栄えた津和野、現在では山陰の小京都と称されます。全国各地に多くの小京都がありますが、共通しているのは戦災にあっていないということです。郵便ポストがアクセントになる街並み。

主に茶、白、黒色とモノトーンな日本家屋の中に、この”紅一点”は映えますね。

街並みがカラフルとなった今日、このとまれの標識の見え方も昔と変わっているかもしれませんね。

絵に描いたような美しい景観です。歩道をゆけば、

いい街に、いい水路

これまでのまち歩きで印象的な光景を思い返すとそこに水の流れがあることが多い気がします。水の音が胸の内を洗い流してくれるからでしょうか。

ただ、城下町を築いた藩主たちの狙いは違うところにありました。生活・防火用水の確保、そして飢饉となった際の非常食(鯉)確保です。街並みに先人の知恵が巡らされ、それが魅力的に映るのかもしれません。

今ではほののんと泳ぐ姿で我々を楽しませてくれています。

そんな水路がある街区にあるのがこの、町役場の津和野庁舎。かつての役場庁舎で今は資料館として利用・・・と説明が入りそうですが、なんと現役庁舎

内装はリフォームされ教育委員会などが使用していました。御年100歳ですよ。いやぁすごい。

写真中央、稜線上に見える角ばったものは津和野城址。山城だったんですね。室町時代に築かれた城郭は廃藩置県によって取り壊されましたが、石垣や堀が今も残されており、リフトなどで見学できるみたいです。

最後に、津和野には源氏巻きというどら焼きのような生地で板状にしたあんこを巻き付けたお菓子があるのですが、

これが美味しいんです。上品な甘さで、どら焼きほどずしんと来ない。食べたりないと感じて気づけば二本、三本と・・・笑

箱に詰められたものもあるのですが、店頭販売されている温かいものをぜひご賞味ください。そんなわけで、心休まる街並みを見た上にお腹も満たされ大満足。右手に源氏巻き、左手に鴎外の作品を持って散策してみてください。

つづく

コメント