おはようございます。この日は、2022年5月21日(土)朝6時。

昨晩、仕事終わりに九州へやってきて、佐世保のネットカフェに一泊しておりました。今日は車で炭鉱の島 池島へ向かう予定。福岡空港で借りた素晴らしい乗り心地のトヨタ ヤリスに乗り込みます。池島への便は11時の出航で少し時間がありそうなので、寄り道をしながら向かいます。

手前の水辺は早岐の瀬戸。100m幅の水域が長さ11㎞にわたり存在しています。掘割の水路のようですが、九州本土と針尾島の間に横たわる海です。

この「水路」の出口あたり、ハウステンボス駅の隣にあるのが今回の寄り道その① です。

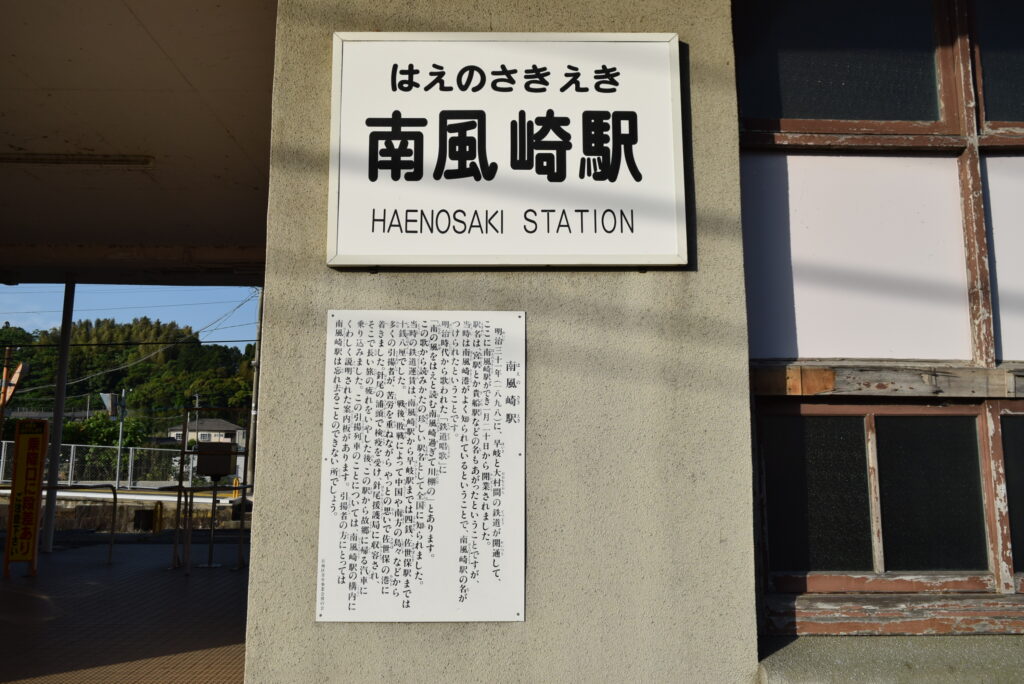

大村線 南風崎(はえのさき)駅

佐世保駅から5駅、シンプルながら装飾が施されたかわいらしい駅舎ですね。

南風崎と書いて、「はえのさき」と読ませる異国じみた雰囲気が乙で、好きな駅名の1つです。開業は1898年(明治31年)、福岡と長崎を結ぶ初めての鉄道が開通するのに合わせて開設された歴史ある駅です。

現在は無人駅でして、1時間に1本の列車がやって来るのどかな駅となっています。

南風崎駅は明治期以来、長崎へ向かう主要感染ルートの構成駅だったのですが、1934年(昭和9年)に福岡と長崎を短絡する新たな路線が有明海沿い(現 長崎本線)に開通すると、この南風崎を含むルートは長崎本線から大村線へと改称、地域輸送に特化したルートへ役目を変えていくことになります。かくしていわば”格下げ”路線の一駅となった南風崎駅でしたが戦後になると、重要な使命を与えられることになるのです。

それが、戦後の引き揚げです。

戦前から戦中にかけて、日本は領土を中国大陸や南洋諸島(今のフィリピンやパラオの方面)に拡大していきました。ただ、敗戦を機に領土がほぼ現在の国土になることが決まると、外地にいた日本人を内地へ戻す必要が出てきました。この一連の動きが引き揚げです。(ちなみ民間人の帰国を引き揚げ、兵士を復員と区別するんだとか)

そんな情勢下で南風崎駅は外地から本土に戻った引き揚げ者が列車に乗り込む拠点駅として重要な役割を果たしましていきます。

現在、ハウステンボスのある土地の周辺に存在していた佐世保港浦頭に上陸した引き揚げ者を1日に3本程度設定された南風崎発 東京・上野行きの引き揚げ列車に乗せ、1945年(昭和20年)10月から5年間かけてふるさとへ送り届け続けたのでありました。およそ140万人。現在でいえば京都市の全市民をこの最果ての小駅から輸送したことになります。

外地から引き揚げの状況は調べれば調べるほど目を背けたくなる情報が出てきますから、無事に祖国の土を踏み、このホームに立てた方々の安心は言い表せないほどのものだったことでしょう。そこから列車に乗り込み東京までは2泊3日の旅路です。この果てに故郷の家族に会える喜びと、車窓から戦火で変わり果てた祖国への動揺、様々な感情を伴って列車は日々を駆けておりました。その一端に触れられる場所、それがこの南風崎駅なのです。

ホームを見学

ここからは現在の駅の様子を見学していきます。

写真でも伝わるでしょうか、早朝の駅の穏やかな空気が流れています。正面のレンガ色の建物は、ハウステンボスの社員寮です。

動力は、ディーゼル・エレクトリック方式と呼ばれる車のハイブリッドのような新技術で、エンジンで発電しモーター駆動で走行します。従来のエンジン駆動の気動車と比べ燃費を20%改善できるのだそうです。

ちなみに車両の形式番号に含まれるYCは「やしくて、ちからもち」の頭文字をとったもの。見た目も相まってかわいらしさが光る車両です。

駅の役割

駅の北側には、良い雰囲気な石積み頭端式の貨物ホーム跡が残っていました。鉄道による荷物輸送がいまよりも活発だったころ、駅は貨物の輸送拠点としても機能していました。現在の宅配便の集配所のようなイメージでしょうか。

戦後の引き揚げの役目を終えた後も、しばらくは地域の拠点として機能していたんですね。南風崎駅の貨物取り扱いの廃止は1962年(昭和37年)ですから、もう60年近くここで眠り続けているようです。

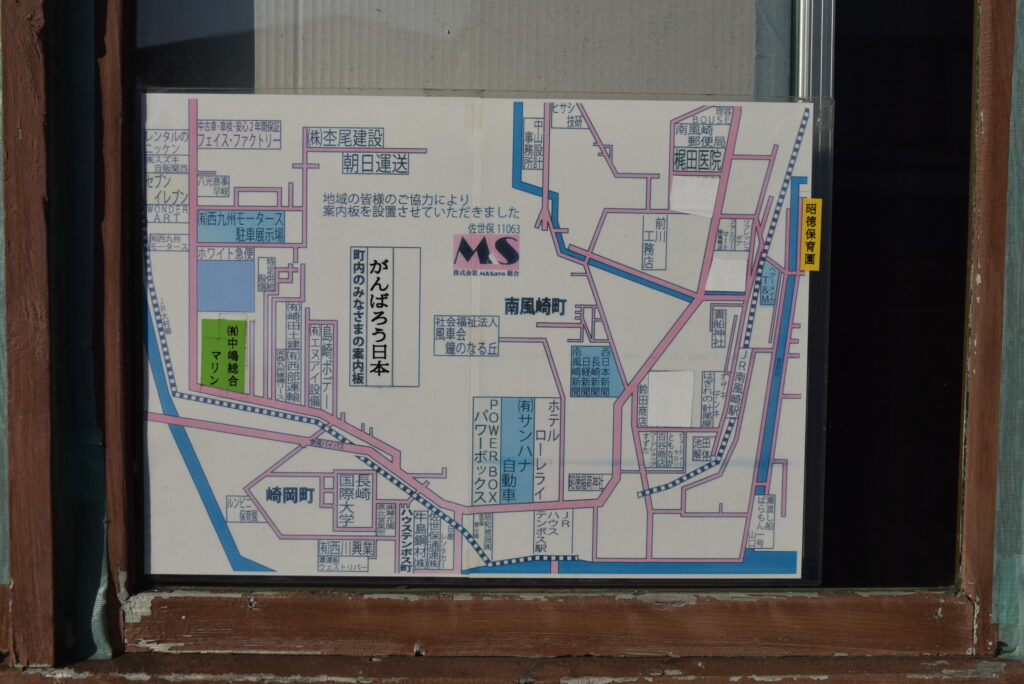

最後に、駅前を見ていきます。

歴史ある駅ですが、時の流れと資本主義の合理化の波には抗えずというところでしょうか。

以上、滞在は30分ほどでしたが感じるもののある小駅でありました。

おまけ 南風崎トンネル

最後に南風崎駅とハウステンボス駅間にある南風崎トンネルに寄り道。煉瓦と石積みの立派な造りが誇らしげです。完成は1898(明治31)年。

引き揚げ列車もこのトンネルに吸い込まれていたわけです。感慨深いものです。

寄り道もこれにて終了。この後、戦前の超巨大RC構造物の、

針尾送信所を目指します。

つづく

アクセス

・車:西九州自動車道 佐世保大塔ICより約20分(福岡から約90分、長崎空港から約60分)

参考_引き揚げ列車の時刻表

コメント