生物は海から生まれた

初めて耳にしたのは子どものころだったでしょうか。腹落ちしなかったことを今でも覚えています。「だって人間は陸上で暮らしているし、水中でも呼吸できないじゃないか」と。連綿と続いたはずの生き物の進化も、時の経過はその連続性を見えないようにすることがあります。

かつて輸送は舟が中心だった

電車が通勤を支えトラックがアマゾンの荷物を運ぶ今日において、これまたピンと来ないかもしれません。明治維新後、鉄道が敷設されるまでは、大量・高速輸送を担ったのは舟運で、それゆえ海、川、湖に近接していることが街の発展に欠かせない要素でありました。そして今回お送りするのはそんな舟運で栄えた街、滋賀県高島市の海津です。場所はこちら。

地図を見ても正直ピンとくる方は少ないのではないでしょうか。ただその立地を注意深くご覧いただければと思います。

海津は、江戸中盤まで京都・大坂と蝦夷地・北陸を結ぶ輸送ルートの一翼を担った港町。当時、北国からやってきた米や海産物は日本海側の敦賀で陸揚げされたのち、逢坂峠を越えて南進し海津へ。そこから舟で大津まで運び、京都・大坂へ向かっていました。ここで運ばれた身欠きにしんや昆布は関西の食文化を豊かにし、経済発展にも大きく貢献することになります。

関東人ながら関西の薄口醬油と昆布だしを合わせたうどんが好物な筆者は海津に足を向けて眠ることができません← それだけでは足りん。お礼参りをしなくては。かくして2023年6月上旬、彼の地を訪れたのでありました。

初めてのカタカナ自治体

やって来たのはJR湖西線 マキノ駅。海津の街並みの最寄り駅になります。

見た目で判断するのはよくないとはいえ、簡素な造りの駅舎に似合わぬ「マキノ」という特徴的な駅名が印象的です。

ある人にとっては天ぷら屋、ある人にとっては花より団子、また別の人はサッカー選手。そんな人によって異なる「まきの」観に配慮したというわけです。。。

この話、嘘のような本当の話であります。

マキノの生みの親はこの地に存在するマキノ高原スキー場。元々牧野だったのですが、スキ―場の商圏に含まれていた大阪エリアにも同様の「牧野」という地名がありました。そんな時、ちょっと気を遣える方がきっとこう呟いたのでしょう。

「間違ったら大変だ」

かくしてスキー場は牧野からマキノになるわけですが、町村合併の末に地元の町名がマキノに、さらには駅もマキノに。かくして風吹けば桶屋が儲かる的にマキノが広がりを見せていったのでありました。

さて前置きが長くなりましたが、ここからは海津の街並みを見ていきましょう。

港のおもかげ

駅から歩いて20分。夏を先取りするような日差しの中、琵琶湖畔を包み込むように海津の街並みがありました。小さな集落ですが、車や住民の方の活動が目に入り静かな活気を感じさせます。集落の背後には琵琶湖。すっかり普段の仕事で画面慣れしてしまった私の視覚が、久々の万緑を前に喜んでいる気がします。

印象的な石垣は江戸前期に築かれたもので、長さは1.2㎞にも及ぶのだとか。琵琶湖の水景を崩さぬよう慎ましやかでありながら、海津の集落と琵琶湖の共存を堅実に支えてきました。現在、海津には小さな漁港があるのみですが、かつては大消費地 京都・大坂を支える大動脈を担う港だったというのが隔世の感というところでしょうか。

「宿場めいた家並みが街道に沿っている」

『街道をゆく 北国街道とその脇街道』の中で司馬遼太郎がそう表したように、旧中山道の宿場町のような雰囲気です。

港と海津の集落のはじまりには諸説あるようですが、平安末期の『源平盛衰記』内に「かいつの里」という記述が見られるようです。戦国期には集落内に舟の出入りに用いる水路が整備されるなど、以後港町として発展し江戸期の石垣築造に繋がるというわけです。

海津の皆さんの生活が舟と共にあったことを感じられます。

水のある街並みは心が落ち着きますね。本能的に水のある空間をからだが求めているのかもしれません。

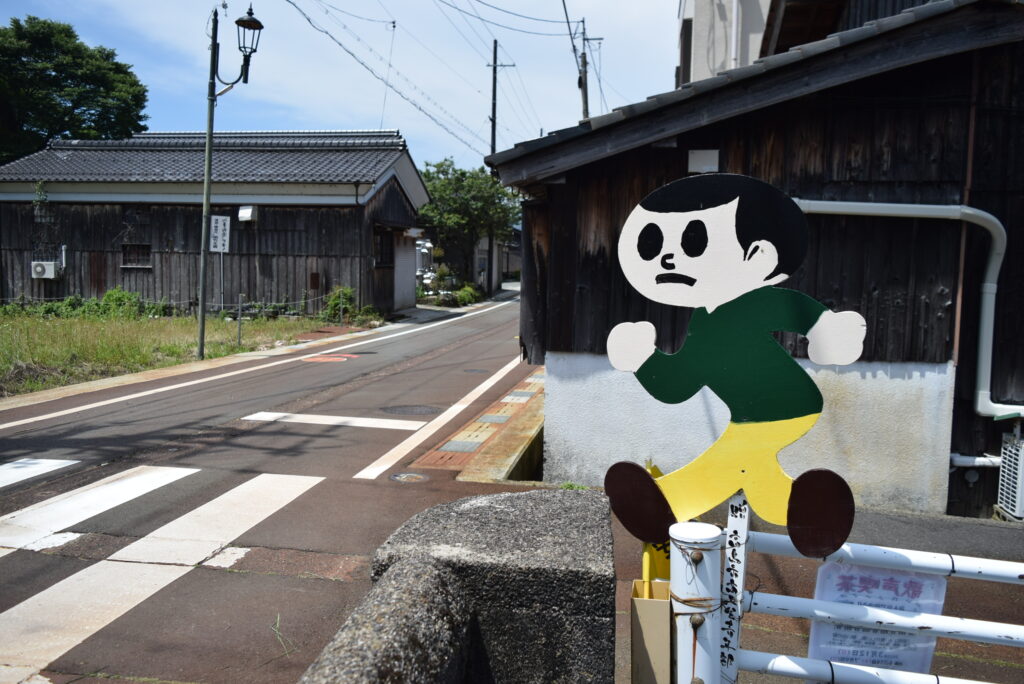

琵琶湖はビワイチと呼ばれる自転車スポットにもなっていて本格的なサイクリストたちが時折集落内を駆けてゆきまして、こちらのとび太君も大活躍。散策の際の道路横断は要注意であります。

港町として賑わった海津ですが、江戸中期ごろからは風向きが変わってゆくことになります。きっかけは江戸の証人だった河村瑞賢による西廻り航路の整備。これまでの敦賀⇔海津⇔琵琶湖ルートを辿っていた北国・京阪地域の物流は、日本海を西進し下関・瀬戸内海を経由するルートが主流となっていくことになりました。

より遠回りとなり、かつ海難リスクも高まるにしまわがなぜ主流に?と疑問に思うところですが、① 陸送時に積み荷を積み替える際の減損解消 や② 港での中間搾取防止 がより重要視されたのだそう。

輸送ルートの変遷が街の盛衰に影響することは現代でもありまして、新幹線の開業により小諸、阿久根や肥前鹿島といった街などが思い浮かぶところです。どの時代も人流が街の趨勢を左右するというのは変わらないということでしょう。

江戸中期以降、海津は広域輸送から域内輸送の要衝として役割を変えてきました。しかし、最終的には明治期の鉄道開通、さらには現代の自動車普及がとどめに。昭和30年代に琵琶湖の舟運は数世紀の歴史に幕を下ろすこととになりました。

とはいえ、役割が変われど海津が港町であることに変わりはありません。

漁協を目指すと味わい深いこちらの建築がお出迎えしてくれます。土蔵と木造建築の良いとこどりをしたような、不思議な見た目ですがどうでしょう。

家並みの切れ目から時折顔を出すこうした湖水を見ようと、散策をしていてもつい足が前へ前へと進んでいってしまいます。

この配給所が利用されているかは定かではありませんが、小鮎は琵琶湖の地産品の1つです。

ビワマス、二ゴロブナといった琵琶湖固有種と共に湖魚や琵琶湖八珍と呼ばれ、近江の豊かな食文化を支えてきました。

海津の豊さを表しているもう一つは寺院の多さではないでしょうか。数kmに渡る集落内に100mおきくらいの間隔で寺院が立地しているのが目に入ります。

その中でも連光寺さんの境内にあるこちら。西 与一左衛門、彼こそが海津の石垣建造を実施した人物です。幕府の代官(今でいえば国から派遣されてくる市区町村長のような役職)だった与一左衛門は、赴任先の海津の集落が琵琶湖の風水により被害を受けていることに心を痛めます。彼は公費を使い、集落を守るように石垣を建造。その偉業は海津の人たちを大いに喜ばせたようで、その顕彰碑が今に残されているというわけです。

視覚で要衝のおもかげを楽しみましたので、最後に海津の味覚を堪能しに行くことにしましょう。

豊かな食文化と芳醇?な香り

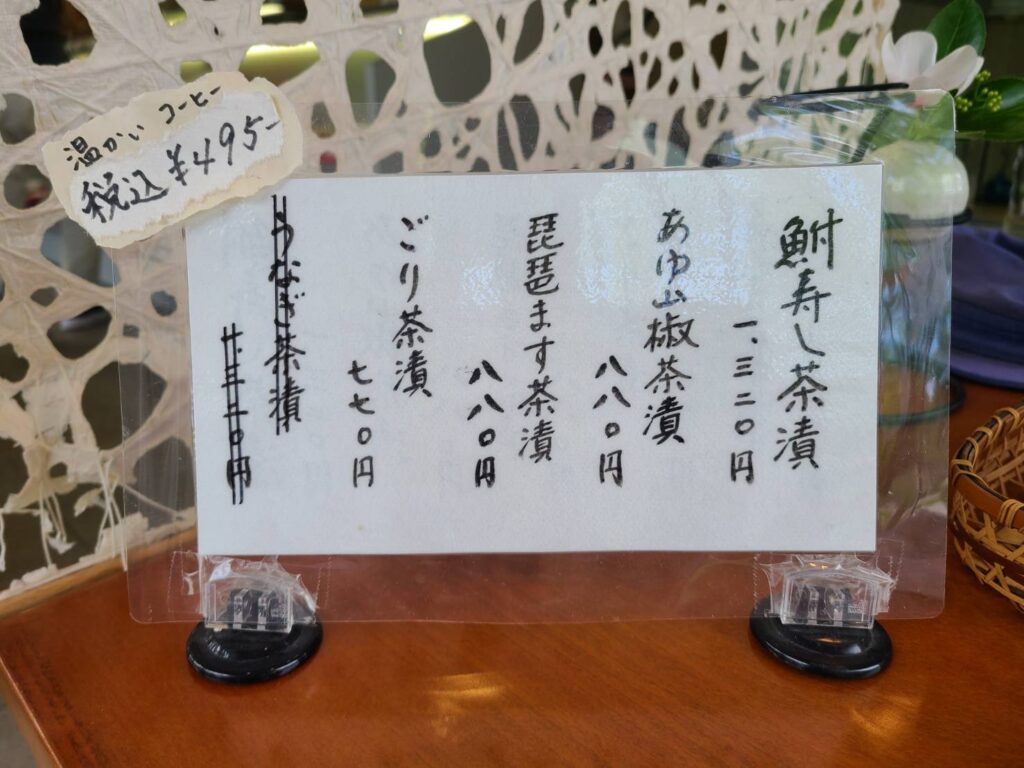

やって来たのはこの海津に本店を構える魚治さん。こちらで滋賀の特産品 鮒寿司を頂くことにしましょう。

鮒寿司は名産二ゴロブナとご飯を漬けて発酵させたもの。独特な香り、鋭い塩味を楽しむ大人の味覚でございます。海津の集落内にも本店がありますが、こちらのマキノ駅前の店舗ではイートインできるようになっているとのことで中へ入ってみましょう。

鮒寿司のほかに湖魚の佃煮などが店頭販売されています。左下の二ゴロブナを丸々1匹を使った鮒寿司は数千円値札が付きます。

迷わず鮒寿し茶漬けをチョイス。

この味、香り、クセに日本国、数千年の歴史が詰まっています←

ここでしか堪能できない味覚をぜひ皆さんもご賞味ください。

コメント